本記事ではベアリングタイプのスライドレールの取付位置と取り付け方、引出し全体の寸法の考え方について説明している。

これから机の引出しを作ろうと考えているDIYerの参考となれば幸いだ。

目次

スライドレールの種類

今回は【スガツネLAMP4518-500】のスライドレールを使っている。

【ベアリングタイプ】【レール分離型】【引出し500mm】【耐荷重40kgf】のスタンダードな仕様になる。

別の記事で詳しく解説しているので、シーンに合ったスライドレールを選んでほしい。

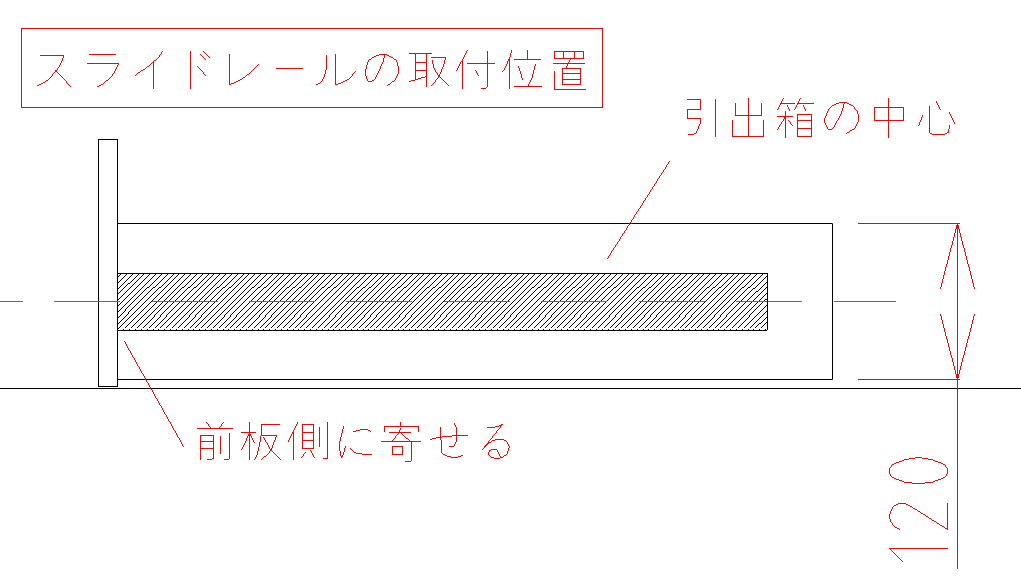

スライドレールの取付位置

スライドレールは基本的に引出し側面の中心に取り付けている。

理由は、引出しの設計ミスがあった場合でもリカバリーしやすいから。

側面の下側、上側に取り付けても大丈夫。引出し箱に対してスライドレールが水平に取りていれば問題ない。

スライドレールの位置が基準となる

スライドレールが引き出しの基準位置となり、全体寸法に関わる値となる。

この位置が最終的な収まり、美観、有効寸法に影響するので、できれば同じ位置に揃えて取り付けるようにしよう。

引出し寸法と図面

引き出し単体の設計については別の記事を参照してほしい。

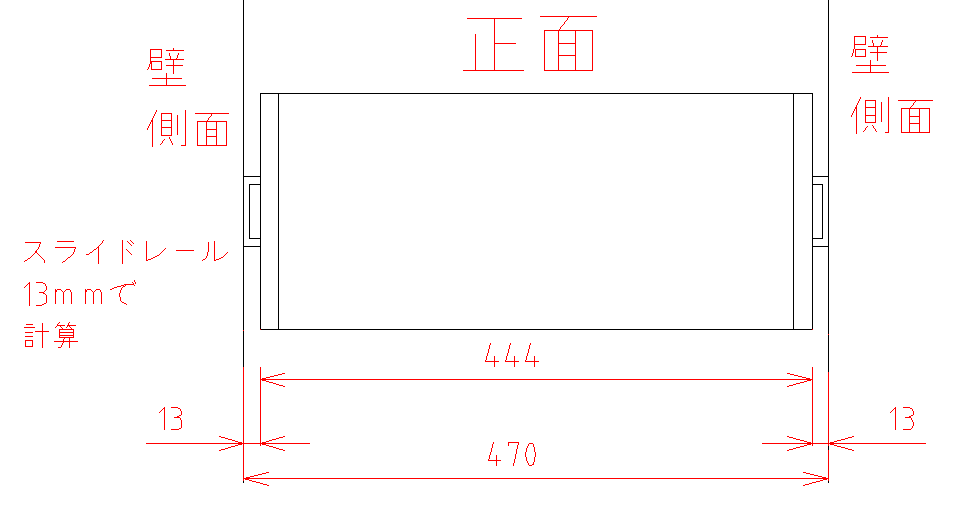

正面図

引出しの横幅寸法の設定方法。(前板がない状態)

引出しの横幅の設計は次のような感じ。

内寸400mmくらいほしいな

箱の板厚15mmx2なので内寸+30mm

スライドレール13mmx2でさらに+26mm

ざっくり470mm幅にしよう

そんな感じで幅を設計している。

スライドレールの厚みは13mmとする

正確には12.7mm。インチの国出身なので仕方がない。

スライドレールは多少の許容幅があって、±1mmくらいは大丈夫。

なのでスライドレールは13mmで設計している。

引出し幅-26mmが箱の外寸

上の正面図でいうと【引出し幅=470mm】【スライドレールx2個=26mm】。

なので【引出箱の外寸幅=444mm】となる。

そこから板厚15mmx2を引いて【引出し箱の内寸幅=414mm】となる。

後で修正も可能

引出し箱が大きい場合は側板のスライドレールが取り付く部分だけを削れば修正できる。トリマーで1mmずつ削れば、合計2mm広げることができる。

逆に引出し箱が小さい場合はもっと簡単。

引出し箱の側板に両面テープを数枚貼ってからスライドレールを取り付けるだけ。簡単に高さ調整ができる。

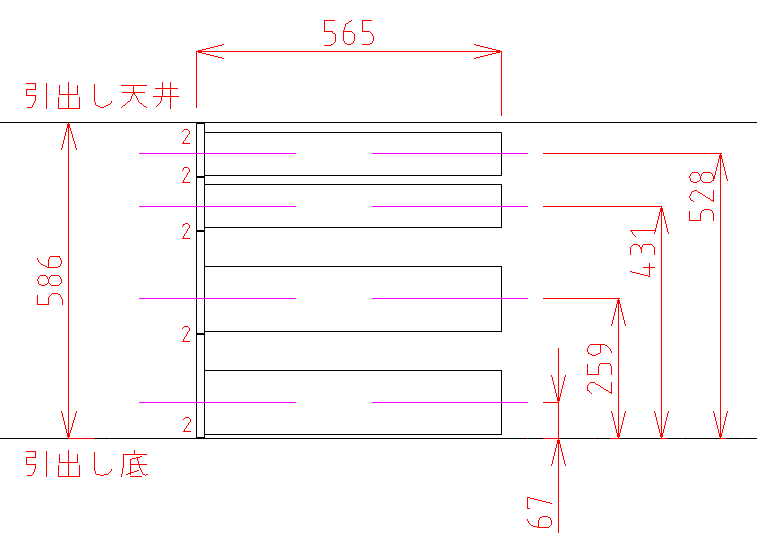

側面図

引出し全体の高さと各箱の取付位置の考え方。

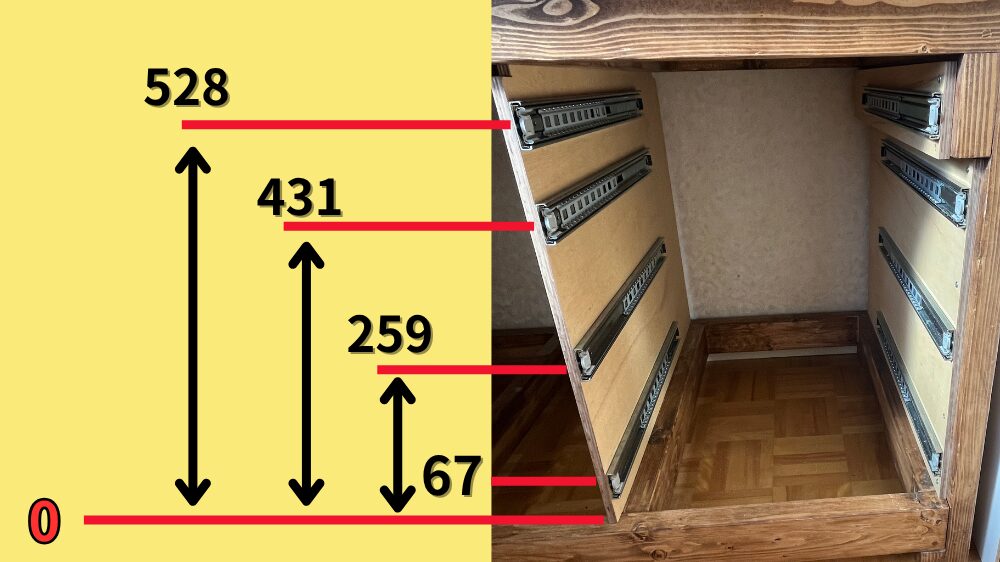

引出し底が基準位置

引出し全体の設計では基準位置を決める。僕は引出しの底を基準位置=0としている。

その引出し底から586mmが引出しとして使える高さになる。

各引出のスライドレールの位置も引出し底から測って墨線を引く。

なぜかと言うと、一番上段の引出しで4回に分けて墨線を引くと誤差が4倍になるからだ。

差し金で墨線を引く回数に比例して誤差が大きくなるので、できるだけ1回で墨線を引くようにしよう。

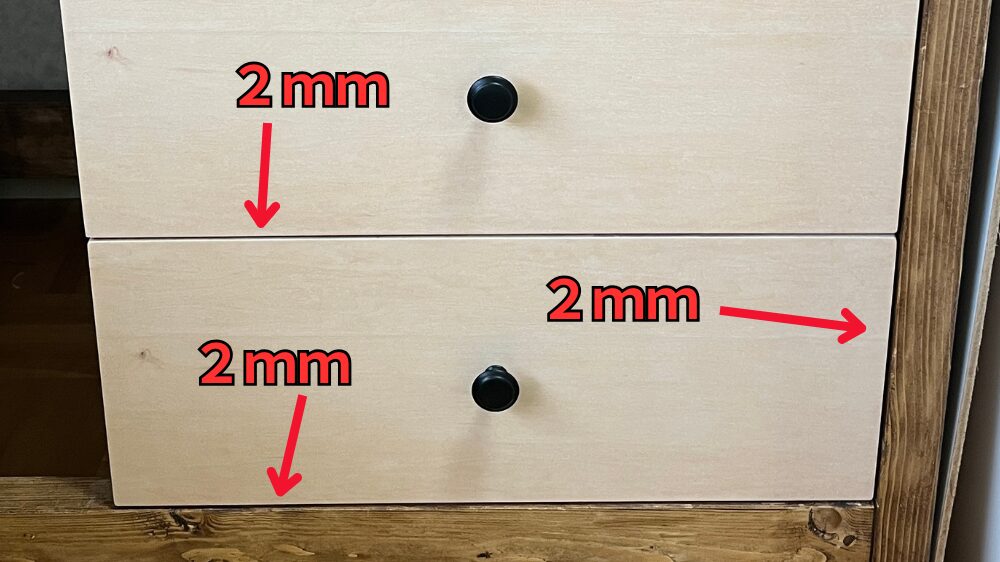

前板の隙間は2mm以上

引出し前板の隙間は各2mm。あまり狭くすると前板同士が干渉してしまう。

前板は最後に組み付ける。前板の寸法を微調整することで、引出し全体の誤差も誤魔化してくれる。

最適な高さは無い

引出しの最適な高さはいくらなんだろう?

って考えるかもしれないけど、最適解はないのでエイヤーで決めることになる。

入れるものよって必要な高さは変わるし、引出し全体の高さ制限もある。引出しの数にもよる。

設計手順の例

僕が引出し高さを設計するときは、

引出しの高さ=586mmを使える

4段くらいの引き出しにしたいな

MAX高さ150mmくらいのものを入れたい

なら、有効高さ175mmで2段使って

ちょっと低め2段で残りの高さを使うかー

そんな感じで高さを設計する。

引出し全体の設計はこんな感じで完了となる。

結構ざっくりでOK。

スライドレールの取り付け方

スライドレールの分離方法

まずはレールを取り外す

レールをスライドさせると、上記のような【PUSH】と書かれた樹脂板がある。

このプッシュを軽く押しながらレールを引き抜くと、レールを切り離すことができる。

切り離した上側の細いレールを引出し箱に使用し、ベアリングが付いている太い本体側を棚の側面などに取り付ける。

墨線を引く

スライドレールを取り付ける位置に墨線を引いておこう。

墨線が引出しと水平になるように気を付けよう。水平じゃないと引き出しが閉まらない原因になる。

スライドレールの位置調整

高さ位置調整

スライドレールのビス穴中心に墨線が来るように高さ調整する。

スライドレールには上下の区別はないので【LAMP】の文字が逆でも大丈夫。

上の写真は分離したレール側のビス穴。

本体側にもビス穴があり、内部のレールを可動させるとビス穴が見える。

左右の位置調整

左右の位置調整は設計思想で若干異なる。

今回の設計では引出し前板が棚側面からはみ出る【アウトセット】。

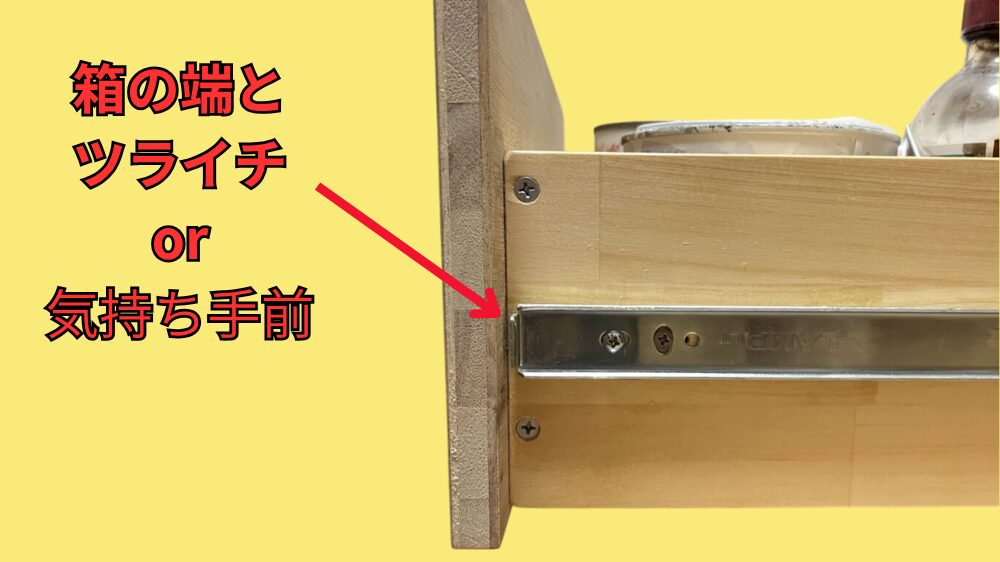

引出し箱の最終的なレールの位置は下の写真のようになる。

分離したレールは箱のフチぎりぎりのツライチに取り付ける。当て板でツライチor0.5mmくらい隙間ができるように取り付ける。

レールが引出し箱より飛び出てしまうと、前板を取り付けできないので注意。

スライドレール本体側もツライチ

棚の側面とツライチになるように

スライドレールの本体側も同じように棚側面のツライチとなるように取り付ける。

もしくは引出し箱と逆に0.5mmくらいスライドレールが飛び出すようにする。

棚側面側はスライドレールが引っ込んでしまうと、前板が棚側面と干渉してしまうからだ。

棚の側面へのスライドレール取り付けは、棚作成前に作業することをおすすめする。

棚完成後にスライドレールを取り付けるのはアクロバティックな体勢を要するので疲れる。

これを後で取り付けるのはけっこうしんどい。

スライドレールをビス止め

スライドレールをタッピングビスでビス止めする。使用するタッピングビスは2種類。

トラスネジ : 頭が平ら 微調整できる

皿ネジ : 頭が円錐 ガッチリ固定できる

まずはトラスネジでスライドレールを仮固定。縦長、横長のどちらかの長穴にビス止めする。頭が平らなので取付穴に対して少し余裕があるので、スライドレールの位置を微調整することができる。

引出し箱を棚に入れ込んでスムーズであれば微調整は不要なので、皿ネジを丸穴にビス止めしてガッチリ固定する。

慣れてきたら皿ネジだけでもいいと思う。初心者はトラスネジの併用をおすすめする。

トラスネジはスライドレールとセットで売られている。皿ネジは下の商品が安いのでおすすめ。

使用するビスの本数は合計24本(トラス12本、皿12本)。

スライドレール500mmの左右セット1段で24本使う。

センター一発

スライドレールの取付には【センター一発】という下穴ビットを使う。穴あけの精度が段違いに良くなる。

取付穴の中心に正確に下穴を開けられる優れたビットだ。プロも御用達。

スライド丁番などの金具全般によく使われているビットなので1本は持っておいたほうがいいと思う。

おすすめは汎用性のあるSサイズ。

引出し箱を入れ込んで完成

指で引き出しがスムーズに動いて、締め切るときにちょっと押し込む感じがあればOK。完成だ。

再調整が必要な場合

ちょっときついなって感じるなら再調整が必要。

主な原因は次の3つ。

原因1:スライドレールが平行ではない、ズレている

経験上、最も多い原因だ。引出し1段あたり4本レールを使うので誤差がでやすい。

特に高さのズレが原因となりやすいかな。レールの取付位置を微調整しよう。

原因2:引出し箱が大きいor小さい

先述した通り、引出し箱の側板に溝を掘るか両面テープでかさ上げして対応する。

原因3:棚or引き出しが歪んでいる

無垢材や2x材の反りやゆがみで発生することがある。または設計ミス。

対処方法は大変。なので予防するのがおすすめ。

僕は歪みにくい合板や集成材を使うようにしている。今のところ問題になったことは無い。

まとめ

引出しを作るのは難しくないけど、設計はけっこう複雑。

スライドレールも取付は簡単だけど、取付方法は知らない人が多いと思う。

事前に設計さえすれば立派な引出しを作ることができるので、手書きでもいいので図面を書こう。