見栄えが良く、大容量の引き出しの作り方と考え方を紹介する。

引き出しの箱組と各部品の考え方をまとめたので、DIYの参考となれば幸いだ。

簡単に作れて、大容量の引き出し

引き出しの完成イメージ

引き出しの内部

深めの引き出しにはオイルやワックスの缶が入る。

引き出し単体(前板なし)

今回は作業机の工具入れなので、そこそこの重さに耐えられる設計にした。コンセプトとしては次のような感じだ。

設計コンセプト1:軽量

引き出しの素材は軽いほうが使いやすい。重い素材で作ると引き出し難く、素材が厚くなと内容量も小さくなってしまう。

設計コンセプト2:スライドレール

引き出し全部を引き出せるようにスライドレールを使う。耐荷重40kgなので十分な能力。鉄の塊なんかを入れない限り大丈夫。

設計コンセプト3:アウトセット

引き出しの前板が棚の側面から外にはみ出るタイプがアウトセット。

昔ながらのタンスのように引き出しがスッポリ中に入るのがインセット。加工精度と設計ノウハウが必要なので上級者向け。

今回は加工精度をそれほど要しないアウトセットにした。見た目もアウトセットのほうがスマートでカッコいいと個人的に思う。

引き出しの図面と寸法

引き出しに入れるものを想定して寸法を決めよう

特に【有効深さ】が大切。僕はオイルやワックスの塗料を入れるので、深めに作った。

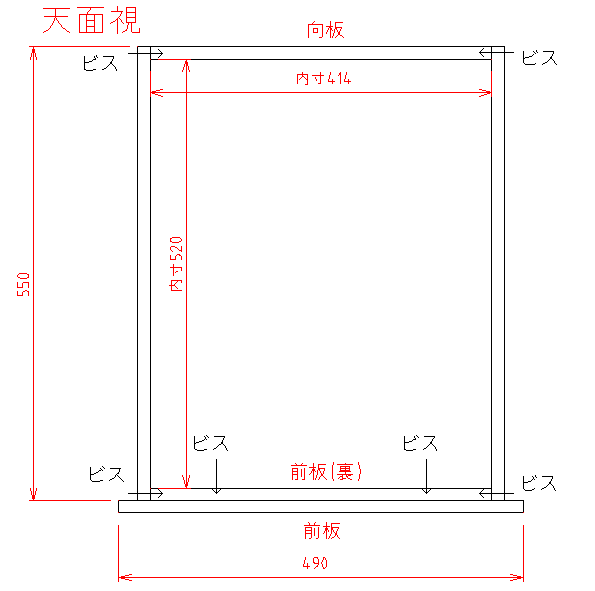

上から見た図

前板(裏)を側板で挟み込む構造にしている。これには理由があって、

(理由1)横から見た時にスッキリする

(理由2)前板や前板(裏)が反っても側板との接合部分には隙間ができにくい

(理由3)スライドレールを取り付けるので段差はないほうがいい

内寸 414x520

大きすぎず、小さすぎずといった感じ。机の引き出しや作業台ならいいサイズ感。食器棚にするならもうちょっと横幅があってもいいと思う。

引き出しの奥行

奥行外寸550mm。スライドレールは500mmを使用。引き出しの奥行はあまり深すぎると、スライドレールのたわみと耐荷重がネックになるので注意が必要。

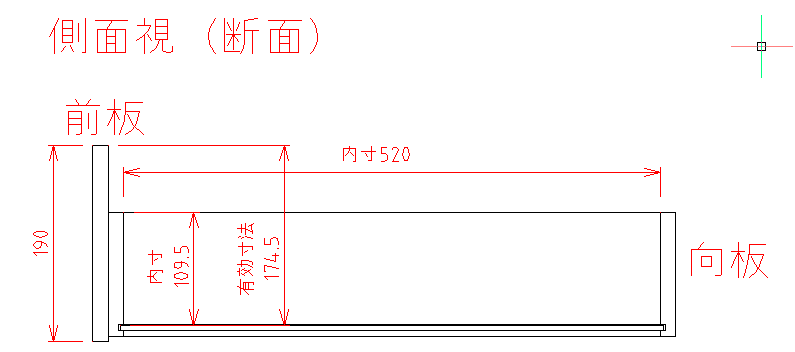

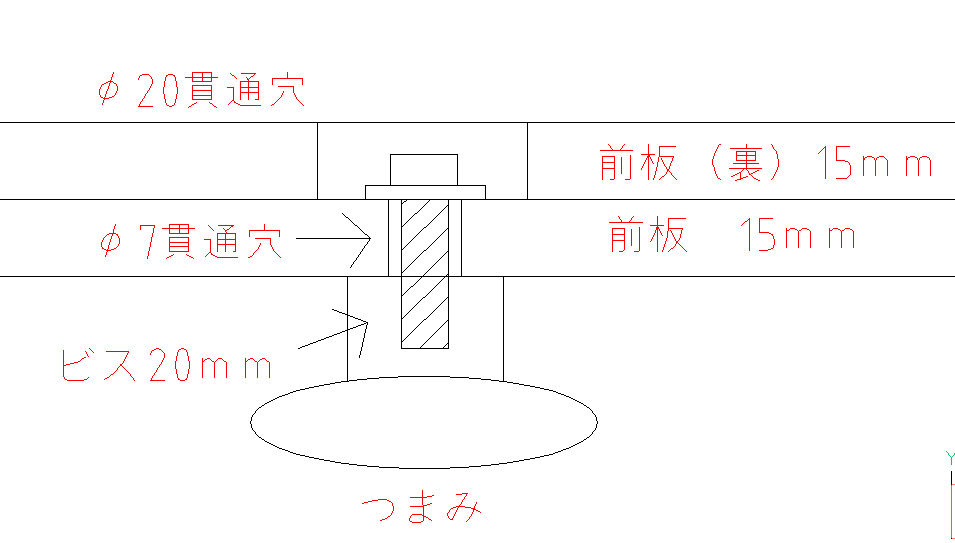

側面(断面図)

有効寸法:174.5mm

これは引き出しに収納できる高さの限界を意味している。これ以上高いものを入れると上の段の引き出しにつっかえてしまう。

内寸高さは109.5mm。引き出し有効寸法よりも低めに設定しよう。引き出し有効寸法と同じ高さにするのもアリだけど、重くなるのとたくさんの材料が必要になる。

ホームセンターに売っている材料幅と相談して、適当に設定するのもアリだ。今回は120mm幅の材料を想定して設計した。

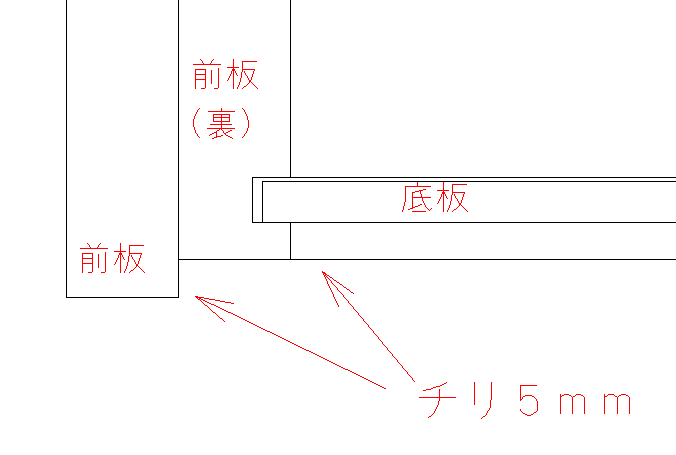

底周辺の詳細

前板と引き出し箱は約5mmのチリ(段差)を作っている。前板(裏)と底板にも約5mmのチリ。

段差なしで作るのはおすすめしないかな。木の反りや加工精度の誤差を考慮してちょっと余裕を持った設計のほうがいい。

段差なしのキチキチ設計でも段差は必ずできるし、上下の引き出しで干渉してしまうこともある。

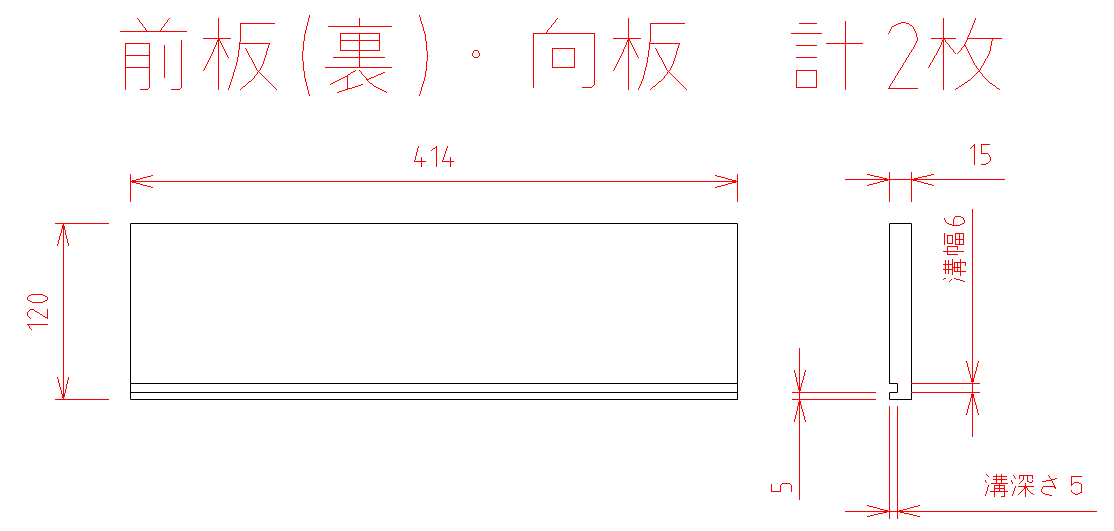

部品図:前板(裏)、向板

横幅414mmが引き出しの横幅(内寸)になる。

【前板(裏)】まえいた、【向板】むこういた

引き出し箱の前側の板。【まえいた】。今回は前板(裏)と呼称している。前板(裏)の表側にメープルの前板を取り付けるので便宜上【前板(裏)】と呼称する。正式な呼び名は無いみたい。

箱の奥側の板。【むこういた】。前板(裏)と同じ寸法。

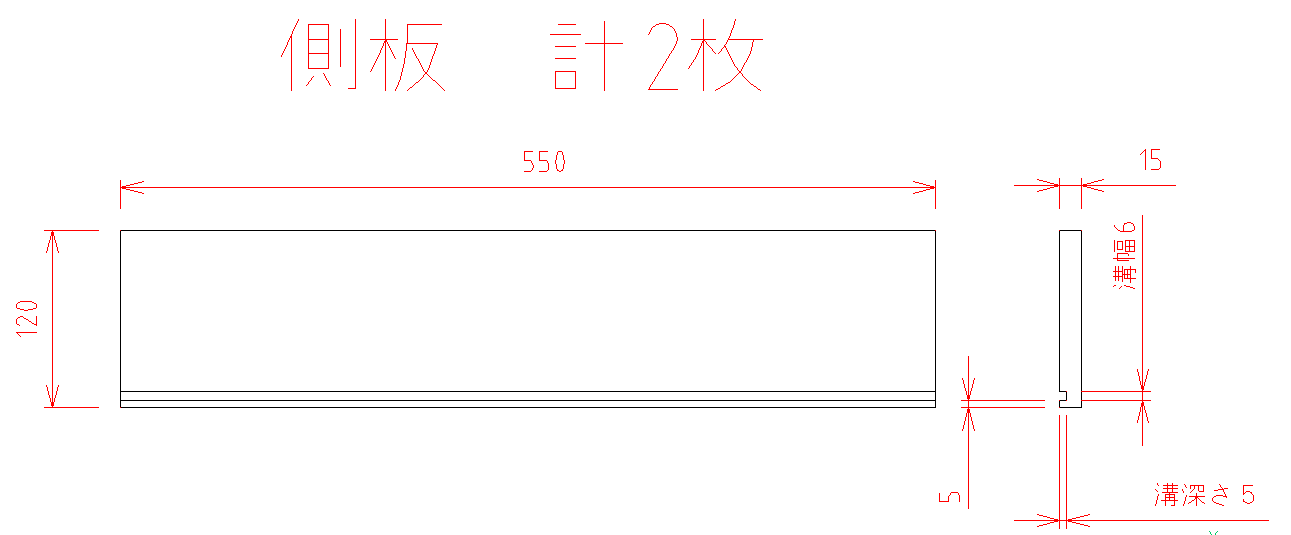

部品図:側板(がわいた)

引き出しの側面となる板。

内寸奥行は520mmとかなり深め。(長さ550mm-前板(裏)厚み15mm-向板厚み15mm)

溝の加工について

底板のラワン合板5.5mmを入れ込むための溝加工。引き出しの板4枚ともに同じ加工寸法になっている。

この設計は底板を薄くして内容量を確保し、引き出しを軽くできる効果がある。

溝を掘らずに底板をビスと接着剤で固定するほうが簡単だけど、経年による底抜けが心配なので僕は基本的に今回のような入れ込みタイプにしている。

溝深さ5mm・・・板厚の1/3

引き出し箱の材料は板厚15mmなので、その1/3=5mmで溝深さを設計。底板が片側3~4mmくらいずつ乗っかる感じだ。

溝幅6mm・・・底板+1mm

底板が5.5mmなのでちょっときつめだけど6mmで溝幅を設定。トリマー6mmビット1回で加工できるので僕はこの寸法で加工することが多い。

引き出しに重いものを入れるなら底板9mmにして、溝は10mmにする。

溝位置 端から5mm・・・重量により5~10mmで調整

溝と同じ寸法が残るようにしている。あまり余裕を持たせると引き出し内容量が小さくなってしまうし、5mm未満にしてしまうと強度的に弱くなってしまう。

引き出しの材料一覧

| 名称 | 材料 | 寸法 |

|---|---|---|

| 1:前板 | ランバーコア 15mm | 490x190 |

| 2:前板(裏) | メルクシパイン集成材 15mm | 414x120 |

| 3:向板 | メルクシパイン集成材 15mm | 414x120 |

| 4:側板 | メルクシパイン集成材 15mm | 550x120 |

| 5:底板 | ラワン合板 5.5mm | 528x422 |

| 6:ツキ板 | メープル イージータイプ | 510x210 |

材料の選定

パインorファルカタ集成材をよく使う

今回の引き出しはメルクシパイン集成材を採用した。

箱や引き出しによく使われる材料。軽く、強度があり、ゆがみも少ない。バランスの良い材料だ。

洋服タンスなら【桐】【ファルカタ】がいいと思う。圧倒的な軽さと調湿、燃え難さを兼ね備えたいい木材だ。

特に桐は防虫効果もある優れた素材だ。

ファルカタは軽くて加工しやすく、安価なので結構好き。ファルカタでもいいと思う。

底板は薄いベニヤ板

底板は5.5mmのラワン合板にした。引き出しの側面に溝を掘って、底板をはめ込む構造。想定する内容物のMAX重量は約20kg。

それ以上になると9mm合板を使うことが多い。5~9mmくらいを使うことが多い。

簡単に作るなら箱の下からビス止め+接着剤でもいいと思う。常にビス止め方向に力が加わるので耐荷重がちょっと心配なので僕はあまり採用しない。

今回はラワン合板にしたけど、もちろんシナ合板でもいい。ちょっとお高めだけどね。

ラワンでもワックスを塗り込めばかなりきれいになるので、僕はラワンを多用する。

ちなみに底板の木目方向は奥行を広く見せるためにタテ方向が一般的だ。

前板はランバーコア+ツキ板

軽くゆがみが少ないラワンのランバーコア15mmを使った。

他の合板や集成材、無垢板でもOKだ。今回はおしゃれに作りたかったのでメープルのツキ板で仕上げた。

白く清潔感があって、木目が可愛らしく仕上がった。ツキ板できれいに安価で作ることができた。

ラワンにワックスでも十分きれいだと思う。

まあ広葉樹の手触りの良さと木目の美しさには負けてしまうけどね。

これがラワンランバーコアにワックスを塗り込んだ状態。テーブル天板に使っている。

引き出しの作り方

手順1:材料の切り出し

引き出し箱は、メルクシパイン集成材から切り出す。

引き出し1段目と2段目はちょっとサイズを小さく作った。3、4段目は図面通りの寸法。

#180で軽くサンディングしてバリを取り除く。引き出しなのであまり気合を入れてサンディングはしない。

僕は一応オイルで塗装している。反り防止が目的。まあ正直おまじないって感じ。面倒なら塗装なしでもいいかと思う。塗装しない人のほうが多いかも。

前板のランバーコア15mm。

上から1段目450x97、2段目490x97、3・4段目490x190で切り出す。

手順2:溝加工

引き出しの箱4面に6mm幅の溝を加工する。

トリマーガイドで簡単に加工できる。溝にできたバリはサンドペーパーやノミできれいにする。

手順3:仮組み

ビス止めする前に寸法が出ているか仮組する。特に引き出し箱が正方形であることを確認しよう。

底板もすんなり入ることを確認する。キチキチより少し余裕があるくらい。

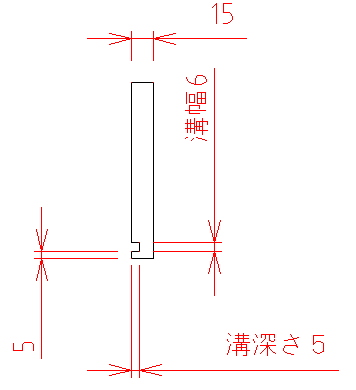

手順4:引き出しの組み立て

引き出し箱はボンドとビスで組み付ける。

ビス:コーススレッド3.8x50mm 計8本

底板用の溝にも筆を使ってしっかり接着剤を塗布しよう。底板は接着剤だけ。四方を溝ではめ込むのでかなり強度は高い。

上の写真は側板+前板(裏)の接合部分。気持ち段差ができるくらいで組付けた。前板(裏)のほうが側板より前に出てしまうと、前板組付け時に隙間が見えてしまう。

向板側の段差は1mmくらいあっても気にしない。気になるならトリマーのベアリングビットなどでサクッと削ってしまおう。

引き出しの箱は接着剤が完全硬化するまで24時間待つ。クランプで固定しておこう。

手順5:スライドレール取付

引き出しの箱が完成したら、前板の前にスライドレールの取付と調整を行う。

スライドレールの取付方法は別の記事にしようと思う。長くなるので。

手順6:前板の取付

前板は最後の最後

スライドレールの取付調整が完了してから、前板を取り付ける。

前板を取り付けるとすっきりと収まる。

無垢板や集成材を使うのもあり。

最近メープルの白さがお気に入りなので、ツキ板を使って仕上げた。

吸い付くような手触りがお気に入りだ。

ツキ板は合板を高級な広葉樹に仕上げてくれる。簡単なのでぜひチャレンジしてほしい。

DIYのレパートリーが増えること間違いなしだ。

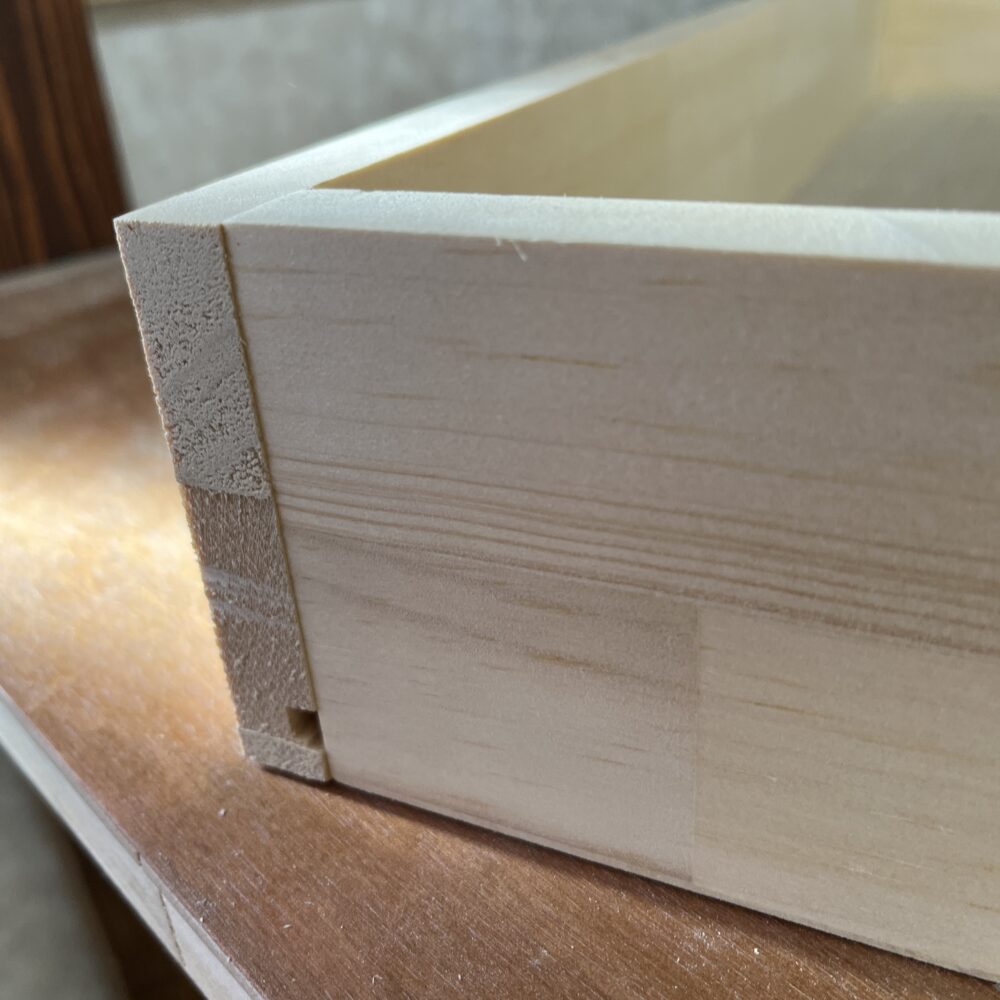

つまみ穴の加工

引き出しの【つまみ】を取り付けるための貫通穴を加工する。

引き出し前板(裏)側にφ20mmくらいの貫通穴。前板にはボルトが通るようにφ7~10くらいの貫通穴を開けよう。

今回使ったつまみのボルトはL20mmなので、前板15mmでもOK。

もし前板が20mm以上ある場合は、長めのボルトを用意しよう。Amazonで売っているつまみはボルト長さの記載がないものが多いので注意してほしい。

僕が使用しているのはこの商品。

引き出しのつまみにはねじロックでゆるみ止めしておこう。

前板は両面テープで微調整

前板は引き出しの隙間をピシッと調整する必要があるので、両面テープで仮固定してからビス止めする。

厚紙を重ねて2mmのスペーサーを作り、前板間を均一な隙間に調整しよう。

ビス止めは4か所。L-25mmのビスを使用した。前板の隙間防止に端のほうにビスを打つようにしている。

引き出しサイズに合わせて本数は調整してほしい。強力な両面テープであれば、ビスが不要なくらいなので、4本でも十分だと思う。

これで完成。

スライドレールの選び方と取付方法

長くなるので別の記事にまとめているので興味があれば読んでほしい。

まとめ

引き出しは以外にも加工が単純で、寸法の考え方さえ知っていれば簡単に作れてしまう。

引き出し構造は【摺り桟(すりざん)】、【吊り桟(つりざん)】という昔ながらの手法もあるけど、初心者にはスライドレールがおすすめだ。