木工DIYの完成度を左右する【やすりがけ】。【サンディング】ともいう。

DIYの完成度の90%はサンディングが担っているんじゃないかな。(異論は認める)

でもサンドペーパーはたくさんの種類と番手があり、どれを選んだらいいか分からない。

ってことで、DIY初心者にもわかりやすくサンディングについて解説していく。

ぜひ参考にしてほしい。

目次

なぜサンディングが必要なのか?

まあこの差を見てよ

これ【同じ角材】の違う面なんだよ。

サンディングのメリット

メリットしかない

- 細かなキズを取り除く

- 塗装のムラがなくなる

- すべすべの木肌

- ささくれ、バリの除去

サンディングの有無はワックスなどの塗装後に明確な違いが出てくる。

ホームセンターで購入した木材は表面がかなり荒れている。そのまま塗装するとめちゃくちゃ汚くなる。

表面に細かなキズがあると塗装ムラができ、キズが目立ってしまうからだ。

対してサンドペーパーでしっかりサンディングすると、キズのないツルスベの木肌になって、塗装が均一に乗ってくれる。

アンティーク家具のような艶やかな木肌と木目が得られる。

なので、しっかりサンディングして作品の完成度をワンランクUPさせてほしい。

サンドペーパーの選び方

サンドペーパーには表面のざらざら具合の【番手】があって、必要なシーンと使う順番がある。

番手

番手は小さいほうが荒く、大きいほど細かくなる。

| 番手 | 粗さ | 使うシーン | 使用頻度 |

|---|---|---|---|

| #40~100 | 粗目 | ゴリゴリの傷 | 低 |

| #120 | 中目 | 目立つキズ | 中 |

| #180 | 中目 | 基本はここから | 高 |

| #240 | 中目 | 塗装前の下地調整 | 高 |

| #320 | 細目 | ウエット研磨 | 中 |

| #400 | 細目 | ウエット研磨 | 低 |

| それ以上 | 細~極細目 | レジン、金属 | 超低 |

ちいさい番号から使おう

サンドペーパーは小さい番手→大きい番手で使おう。1.5倍くらいの番手の順。(#120→#180→#240)

番手をいきなり大きくするとキズがいつまでたっても消えない。

DIYでは#180、#240が最も使用頻度が高いかな。

大き目の傷があるときに#120を使って整えるくらい。

塗装の重ね塗り時に#320,400を使うことがあるけど、正直#240以上は誤差範囲。違いは微々たる差なので、必要な人だけでいい。

#800,1000なんかはめったに使うことはない。レジンや金属表面の磨き上げ用。

#1000を持っているけど木材に使うことは滅多にないかな。過去に1回くらい。

気合を入れて広葉樹を使ったとき。

サンドペーパーの種類

DIYで使うサンドペーパーの種類は主に4種。

| 名前 | 色 | 特徴 | 使い方 |

|---|---|---|---|

| 紙やすり | 茶 | 耐久性が低い、価格が安い | 汎用 |

| 布やすり | 茶、灰 | 耐久性が高い | 主に電動工具用 |

| 空研ぎペーパー | 黒 | 耐久性が高い | 汎用 |

| 耐水ペーパー | 白 | 水に強い | 塗装時 |

「サンドペーパー=紙やすり」と思われてるけど、正確にはサンドペーパーの一種。

紙やすり

価格が一番安くて入手性が良く、ホームセンターで売っている。

耐久性が低く、木の粉が目詰まりしやすい。でもちょっとだけ使いたいならオススメ。十分使える。

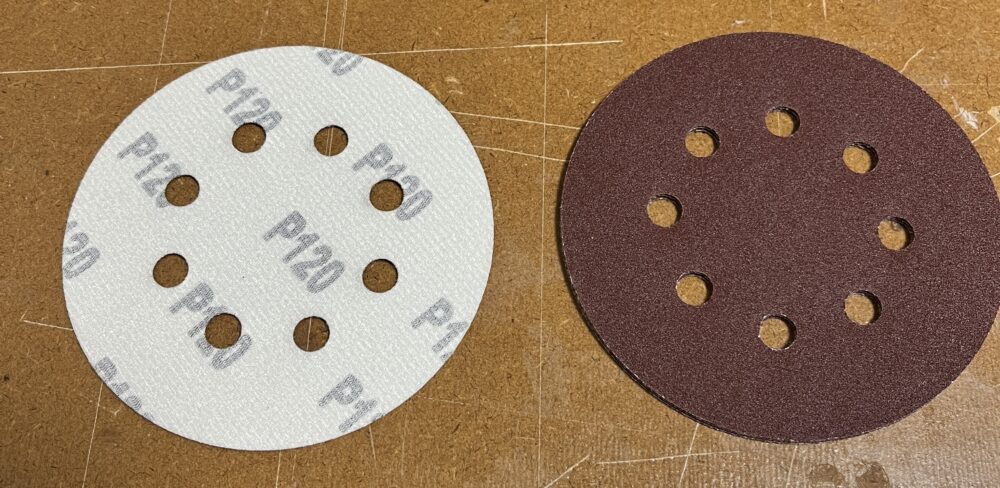

布やすり

布でできたサンドペーパーなのでかなり丈夫。ランダムサンダーなどの電動工具用だ。

曲げて使えるので曲線部分では手に持って使うこともある。けっこう便利。

空研ぎペーパー

おすすめは空研ぎペーパー

DIYで一番良く使うサンドペーパーが【空研ぎペーパー】。空研ぎ紙やすりともいわれる。

茶色の紙やすりよりも目詰まりしにくく、強度も高いので丈夫。耐久性が高いので一番コスパがいい。

ホームセンターではあまり売っていないのでネットで買うことが多いかな。僕はロールタイプを買うことが多い。

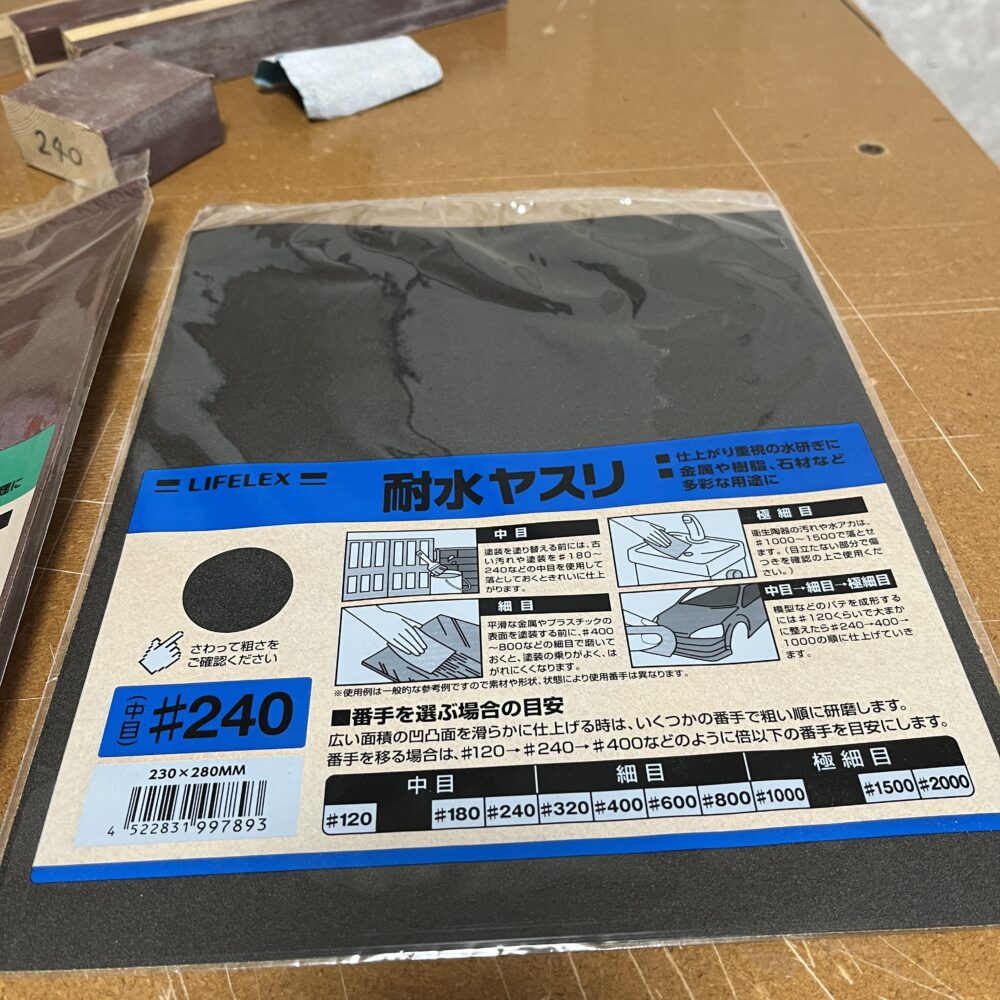

耐水ペーパー

水に濡れても使えるサンドペーパー。オイルフィニッシュの時のウエット研磨で必要になる。

オイルと一緒に木材を研磨することでツルスベの木肌に仕上げることができるすごいやつ。

テーブル天板にはオイルフィニッシュが最適だ。ほおずりしたくなる木肌と耐水性が手に入る。

ぜひオイルフィニッシュにチャレンジしてほしい。

その他

メッシュ、スポンジ、セラミック素材のサンドペーパーもあるけど、DIYで使うことは無いと思う。

ごくごく一部の人だけが特殊な用途で使うくらいだ。僕も使ったことは無い。

サンディングのやり方

- 力を入れ過ぎない

- 木目に沿ってサンディングする

- 均一にサンディング

- 小さい番手から

力いっぱい押し込みながらゴシゴシとサンディングすると、木の表面にキズができるので注意しよう。表面の薄皮を削るような感覚で何度も往復させるようにサンディングしよう。

手を動かす方向は木目に沿って動かそう。木目に垂直にサンディングすると、木目が切断されてしまうのでキズだらけになってしまう。

番手が#400くらいまで行くと垂直でも大丈夫で、どの方向でもサンディングできる。

DIYでの使いどころ

・深いキズがあるなら#120スタート

・ホームセンターで購入したSPFなどは基本的に#180スタート

・材木屋さんで買った木材なら#240スタート

・塗装前の下地調整は#180~240

・オイルフィニッシュのウエット研磨なら#320~400でフィニッシュ

サンディングブロックを自作しよう

平面用

平面を保ったまま研磨できる

広い面積を一度のサンディングでき、平面を保つこともできるサンドペーパーブロック。

作るのは簡単なのでぜひ作っておこう。番手が分からなくなるので、側面に番手を書いておこう。

スプレーのりをサンドペーパーの裏側に吹き付けて、杉の角材なんかに張り付けよう。

ウエット研磨用

ウエット研磨用の小物

食器用スポンジを切って、角材に接着させたもの。耐水ペーパーを巻き付けて使うと便利。

ウエット研磨は力を加えすぎると塗装がはがれてしまうので、適度な弾力が必要。食器用スポンジでその適度な弾力を再現している。

広い面積をサンディングでき、耐水性もあるので非常に重宝する。

まとめ

今回はDIYの仕上げに使うサンドペーパーについて解説してみた。

サンディングを丁寧にすると作品の仕上がりが段違いに良くなって一段と愛着がわくので僕は好きな工程だ。

頭からっぽでできるのも好きなところ。