塗料の種類 多すぎワロタw

DIY初心者だった僕はかなり悩んだ。

木の風合いを活かしたおしゃれな仕上がりを目指したかったんだけど、どんな塗料を選んでいいか全くわからない。

そんな過去の僕に向けて、DIYで使う塗料の種類と「メリット」「デメリット」を紹介する。

初心者DIYerの参考になれば幸いだ。

目次

水性塗料、油性塗料の違いは?

塗料の種類の前に、水性塗料と油性塗料の違いを説明しようと思う。

【水性塗料は水に溶けている塗料】【油性塗料は有機溶剤に溶けている塗料】で、塗料が乾燥するときの蒸発する溶剤の違いだ。

ステイン、ニス、ペンキでは水性、油性の違いがあるけど、ワックスやオイルフィニッシュは一般的に分別することはない。

昔は塗料の性能的に水性<<<油性、だったんだけど科学の進んだ現代では性能差はほとんどない。

対して、臭いと安全性に関しては、水性>>>油性となっている。油性はシンナーやトルエンなどを使っているのでめちゃくちゃ臭い。

よほどの理由がない限りステイン・ニス・ペンキでは迷うことなく【水性塗料】を選べばOK。

(※有機溶剤、安全性、石油由来、自然由来の話は長くなるので今回は割愛。有機溶剤=安全性が低いではない)

DIY塗料の比較一覧表

| 塗料の種類 | 方法 | 保護力 | 特徴 |

|---|---|---|---|

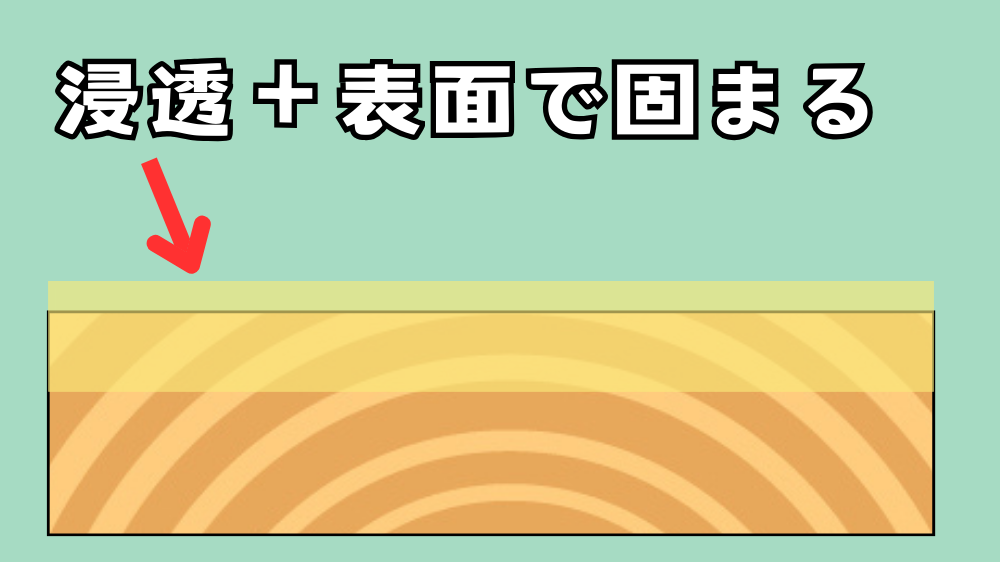

| オイルフィニッシュ | 浸透 | 有り | 木材にオイルが浸透し固まる。表面にも薄い塗膜を形成。 |

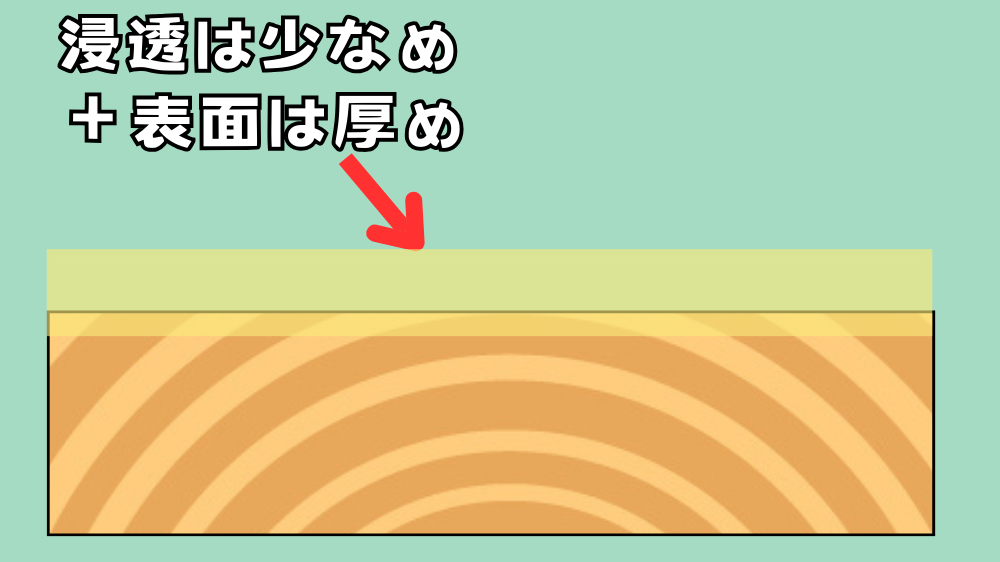

| ワックス | 浸透 | 有り | 木の表面に薄い塗膜を作り固まる。木にもちょっとだけ浸透。 |

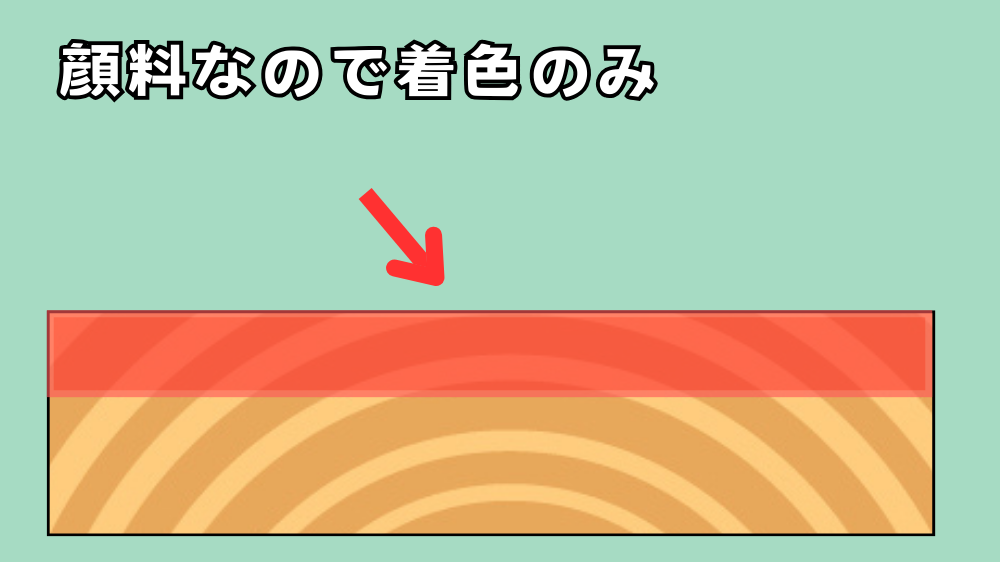

| ステイン | 浸透 | 無し | 顔料。木に染み込んで着色するだけ。 |

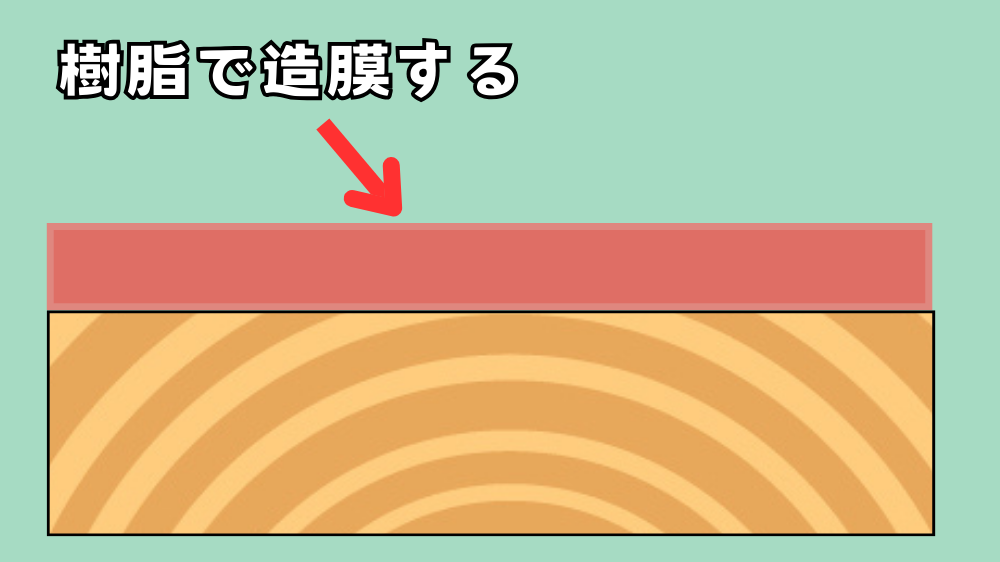

| ニス | 造膜 | 有り(強) | 表面に透明な厚い塗膜を形成 |

| ペンキ | 造膜 | 有り(強) | 表面に不透明な厚い塗膜を形成 |

大きく分けると5種類

基本は5種類の塗料だと考えてOK。オイルワックスやオイルステインのような組み合わせ商品もあるけどね。

塗装する目的で使い分けることになるんだけど、DIYで人気なのは「オイルフィニッシュ」「ワックス」。

木の風合い、手触りを活化せる塗装方法で、高級家具やビンテージ家具のほとんどはオイルフィニッシュorワックスだ。

飲食店のテーブルなどの消耗が激しく、水にぬれる機会が多い場合はニス。特にウレタンニス。

屋外で紫外線と風雨にさらされる環境ならペンキと使い分ける。屋外でも使えるオイルもあるけどね。

ではそれぞれの塗料の詳細を説明していく。

木の魅力を引き出すなら「オイルフィニッシュ」がおすすめ

美しさならオイルフィニッシュ

- 高級感を出すならオイル一択

- メリット:木目を活かし艶と手触りUP、メンテナンスすれば長持ち

- デメリット:保護能力は少し低め

- 用途:屋内家具、食器、幼児のおもちゃ

アンティーク調、高級感を求めるならオイルフィニッシュがおすすめ。

オイルは木材に染み込んで内部で固まり、表面にも薄く膜を形成して保護してくれる。木の手触りや香り、質感を損なわずに美しく仕上がってくれる。

オイルは基本的に塗って乾かすだけのシンプルな工程なので、初心者にも扱いやすいのがポイントだ。

保護能力はニスなどの造膜系に劣るけど、屋内用の家具であれば十分。

またオイルはメンテナンスができるので家具を長持ちさせることができる。

あと、オイルは自然系塗料が多く安全性も高い製品が多い。

オイルで一番有名な「ワトコオイル」は安価だけど安全性と臭いで劣る。

特におすすめしたいのが、リボス社の「アルドボス」という植物由来の天然オイル。

赤ちゃんが舐めても安全といわれるほど安全性が高く、しっとりとした美しい仕上がりが魅力。

耐水性もあるのでテーブル天板などにおすすめ。

手軽に仕上げたいなら「ワックス」がおすすめ

手軽さと艶のバランスがいい

- 古材風の塗装が人気

- メリット:圧倒的手軽さ、古材風のビンテージもナチュラルなアンティーク風も使い分けできる

- デメリット:商品によっては色移りがある 水に弱い

- 用途:屋内家具

「まずは簡単に試したい」「ナチュラルなツヤが欲しい」

そんな方にはワックス仕上げがぴったり。

ワックスは、オイルフィニッシュと同じ浸透系に属する塗料。

オイルに比べて浸透力は弱めだけど木の表面に保護膜を作る塗料で、汚れなどの保護能力は高め。

ワックス塗装は基本的に失敗することが無いので、初心者でも扱いやすいのが大きな魅力。

塗ったあとに乾拭きするだけで、ほんのり光沢のあるアンティークな風合いに仕上がる。あえて傷を付けて荒々しいアメリカンビンテージ風にも。

ただし、ワックスは色移りがちょっと難点。摩擦や日光で温度が高くなると、服に色移りすることがある。なのでテーブル、イスなどの天板には向いてない。特にDIYで人気No1のブライワックスは公式でも明言するくらい色移りするので注意だ。

その中でも色移りがしにくいターナー色彩の「オールドウッドワックス」がおすすめ。

伸びがよく、臭いもしないのでテーブルや棚などにも安心して使える。

ステインは着色だけ。保護効果はないので注意!

他の塗料で上塗りが必要

- 顔料なので着色だけ

- メリット:カラーバリエーションが豊富、木目を強調

- デメリット:色移りする、保護性能も無し、他の塗料の上塗りが必須

- 用途:着色目的

「色を変えたい」という目的で使われるのがステイン。

これは塗膜を作らず、木に色を染み込ませる顔料系の塗料で、木目を活かしながら着色できるのが特徴。

ただし注意点もあり

- 保護力は一切なし

- 色移りのリスクあり

- 仕上げには別の塗料が必要

そのため、ステインだけで終わらせるのではなく、ニスやワックスでコーティングして色移り防止と、保護のために上塗りが必要。

オイルやワックスでも着色できるのであまり出番はないかな。特殊な色を使いたい時くらい。

ステインには水性、油性があって、油性のほうが着色性能と艶で優っている。しかし臭いがやばいのでおすすめしない。

油性ステインを使うと上塗りも油性じゃないと塗装できないし。

ニス・ペンキは「造膜系」。しっかり保護したい方向け

最強の保護能力

- 表面に造膜してしっかりガード

- メリット:耐久耐水耐候性に優れる

- デメリット:手触りはプラスチックぽい、木の風合いは失われる、メンテナンスできない

- 用途:家具、床、壁

最後に紹介するのがニスやペンキ系の造膜系。

これらは木の表面に塗膜(プラスチックのような膜)を作る塗料で、耐久性に優れている。

耐久性、耐水性、耐候性は抜群なんだけど、木の質感は失われるので「木目調のなにか」になってしまう。

ペンキに至っては完全に木であることは失われちゃう。

水回りや飲食店のテーブルなんかの耐水性を必要とする場所ではウレタンニスが良く使われている。

バシャバシャ水が掛かっても大丈夫なくらいの厚い塗膜を形成する。

家具の天板や屋外作品など、しっかりと保護したい場所に向いているけど、木の質感を楽しみたい方にはやや不向き。

「耐久性重視」という用途におすすめ。

大きなデメリットとして、メンテナンスで再塗装できない点がある。キズがついてもオイルやワックスのように研磨して再塗装できない。

やろうと思うとプロに頼んで、全体の塗装を剥がす必要がある。DIYではちょっと無理なレベルだと思う。

まとめ|目的に合わせて塗料を選ぼう

おすすめはオイル、ワックス

| 目的 | 塗料 |

| 木の風合いを活かす | オイル(アルドボス) |

| 手軽に仕上げたい | ワックス(オールドウッドワックス) |

| 色を変えたい | ステイン |

| 耐久性を求める | ニス・ペンキ |

個人的には「テーブル天板」「イス座面」「広葉樹」にはオイルフィニッシュ。

「テーブル、イスの脚」「棚」などにはワックス。

水回りにウレタンニス。

色で塗りつぶしたいならペンキ。

そんな感じで使い分けているかな。