ワックス、オイルステイン、オイルフィニッシュ、ニス、ウレタン、ペンキ、、、

DIYの塗装には種類がたくさんあって、インターネットで調べることになるんだけど。

ほとんどの人が「オイルフィニッシュ(オイル仕上げ)が一番いいんじゃないの?」ってなると思う。

もちろん使用する目的で塗料の優劣は変わるんだけど、「木の美しさ」を求めるならオイルフィニッシュ一択だ。

今回はそのオイルフィニッシュ(オイル塗装)について説明していこうと思う。

DIYの塗装に悩んでいる人はぜひ参考にしてほしい。

ワックスと同じで、下地処理、塗装後のふき取りをしっかりやれば、失敗はないと思ってくれていいんだけどね。

ワックスの塗装方法については別の記事にしている。

オイルフィニッシュとは

すごくない?

オイルフィニッシュで仕上げた木材はこんなに美しくなる。

高級家具やアンティーク家具のほとんどにオイルフィニッシュが採用されている。

それくらい最高の仕上がりにしてくれる塗料だ。

オイルフィニッシュの特徴

木材の美しさを引き立てる

- 木材の美しさを最も引き出してくれる

- 木目の質感はそのまま

- ツルスベ絹肌

オイルフィニッシュは木に浸透する塗料で、ニス・ペンキのような造膜系塗料と異なる。

木の表面をコーティングしないので、木材の質感を残しつつ、艶のある高級感あふれる仕上がりにできる。

つるすべのシルク肌

- 木の優しい手触りとシルク肌

オイルフィニッシュは木材表面に浸透し固まる乾性油を使っている。なので木の表面の小さな凹凸を埋めて、木の優しい手触りを残しつつも、つるすべのシルク肌に仕上げてくれる。

手触りに関してはオイルフィニッシュが最高の塗料だ。

木材のメンテナンス性

- 木材の保護

- メンテナンス性が高い

- 反り、曲がりを防ぐ

ささくれや汚れの付着を防いで、ある程度のキズからも木材を保護してくれる。

造膜系のニスやペンキに保護性能は劣るけど、代わりに再塗装できる。

大きな傷や凹みができても軽くサンディングして再塗装できるのがオイルフィニッシュのメリット。

ニスなんかは基本的に再塗装できない。

塗装全般に言えることで、木材の水分変化を安定させて反り曲がりを防いでくれる。

オイルステインとの違い

オイルステインは「着色」が目的の塗料。

顔料を木に染み込ませて色を付ける塗料で、ツヤ、手触り、保護能力、耐水性はない。

木の表面に顔料がむき出しになるので、テーブル、イスの仕上げに使うと地獄を見る(見た)。

一生色移りする特級呪物に様変わりするからだ。

これを防ぐために、オイルステインの上からワックスやニスなんかで表面にふたをする塗料が別に必要になる。

対してオイルフィニッシュは「仕上げ」が目的の塗料。

さらに着色オイルもあり、オイルフィニッシュの機能を保ちつつ着色もしてくれる。

オイルが固まっているので、服に色移りもしないし、木の質感を残したままツルスベにしてくれる。

ワックスとの違い

ワックスはオイルと家系図は同じ浸透系に分類される塗料。

ワックスオイルなんてものもあるくらい近い構造をしている。

固形のワックスのほうが浸透力が少なくて、表面の塗膜がすこし厚めになる。

塗膜が厚いので保護性能はワックスのほうがオイルより若干高い。。。

といわれているが、ワックスはめっぽう水に弱い。逆に僕が使っているオイルのアルドボスは抜群の撥水性能がある。

ワックスとオイルは製品ごとにかなり違いがある。

個人的な使い分けに関しては手早く終わらせるならワックス、高級感を出したいならオイルって感じだ。

詳しくは別の記事にしているのでぜひ読んでみてほしい。

オイルフィニッシュの塗装方法

大事なのは2点。

【下地処理のサンディング】と【オイルのふき取り】。

この2点さえしっかりやれば失敗はないので、フリースタイルで塗っていい。

色ツヤ、手触りに満足できるなら1回塗りでもいいし、こだわるなら2回以上重ね塗りしよう。

僕は最低3回塗りはする。どんどん良くなるツヤと手触りの変化にニチャーてなる。

塗り重ねで艶と手触りが良くなっていくのがワックスとの大きな違い。

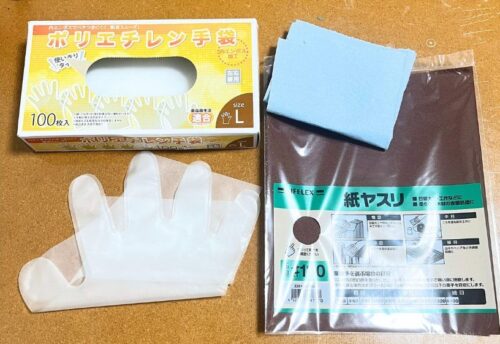

準備するもの

- 手袋 ポリエチレンがオススメ

- 紙やすり #180、240、320

- 耐水ペーパー(耐水の紙やすり) 紙やすりと同じ番手

- ウエス(ショップタオル、キッチンペーパーがおすすめ)

手順1:下地処理(サンディング)

下地処理がとても重要

仕上がりに大きく影響を及ぼすのがサンディング。

人によっては8割がサンディングだという人もいる。

それくらい大事。

なぜかというと、木材表面の粗さにムラがあれば、そのまま塗装の仕上がりもムラになるからだ。

特に小さな傷やシール跡、ビニールバンド跡などはより明確にムラになってしまう。

木材表面にムラがあるとこんな感じの仕上がりになる。

番手は#180→240

サンディングの番手は#180→#240で終わらせる。傷が大きい時は120番も使う。

下地処理でこれ以上の細かい番手は使わないかな。違いがほとんどないから。

サンディングのやり方

サンディングのやり方は木目に沿って行う。

紙やすりを木目に逆らって動かすと表面が傷だらけになって塗装ムラの原因になる。

それと、紙やすりは力いっぱい押し付けない。かなり軽めの力で表面を滑らすように。

詳しいサンディングのやり方は下の記事で紹介しているので興味があれば読んでほしい。

手順2:塗装

塗装するときは必ず手袋を使おう。

塗装1回目は木材の吸い込み量が多いのでちょっと多めに塗る。

塗り込む感じでぐるぐるぐるぐる。

何日かに分けて塗ることになるので、小さくちぎれるショップタオルがおすすめ。

近年人気になったのでホームセンターでも売っている。

刷毛やスポンジでもOK。刷毛の場合は抜け毛に注意しよう。

手順3:ウエット研磨(必要な時だけ)

シルク肌のような手触りが欲しい時だけやる工程。

テーブルの天板やドアなんかでは必ずやろう。手触りが段違いに良くなる。

木肌を指でなぞった時の摩擦音が顕著に違うことにびっくりすると思う。

逆に日頃触ることのない部分では不要だ。時計や机の脚など。

やり方としては、手順2の塗装後すぐの塗れている状態で耐水ペーパーでサンディングする。

番手は下地処理と同じ#240。(塗装2回目なら#320。塗装回数に応じて目を細かくする)

木目に沿ってしっかりサンディングする。

研いだ木の粉がオイルと混ざって木肌の細かな凹凸を埋めてくれて、なめらか絹肌になってくれる。

ウエット研磨に便利な小道具

木材の切れ端に食器用スポンジを接着したもの。

これに耐水ペーパーを巻いてサンディングすると適度な力で広い面積を研磨できる。

手順4:ふき取り

10~20分後にしっかりふき取る。

ふき取り残しがあると色ムラと凹凸ができてしまう。

手順5:乾燥

24時間以上は乾燥させることをおすすめする。

塗装1回目は2晩くらい様子を見たほうがいいかなーと思う。

1回目の塗装後は余ったオイルが浮き出ることもあるので、1時間後くらいにも様子を見てふき取りしよう。

そして、直射日光が当たらない風通しの良い場所で乾燥させよう。

特に直射日光に当てるとオイルが急激に乾燥するので、色ムラがでたり、乾燥ムラで手触りが悪くなる。

2回塗り~

木の表目にベタつきがないことを確認したら、2回目の塗装をしよう。

高級感のある重厚なツヤ、濡れ色を出すためには必須だと思う。

塗料はけっこう少な目。2回目はあまり木材に染み込まないからだ。

そして同じくオイルで濡れた状態でウエット研磨を行う。

耐水ペーパーの番手は1回目よりも細かく#320で行う。3回目以降は#400。

乾燥は塗装1回目より短くていいけど、1晩は乾燥させよう。

もし塗装1回目で満足できるなら、表面を#320で軽くサンディングして終了でいいと思う。

塗装1回目後は表面に毛羽立ちが発生するので、ざらつきをとってあげよう。

塗装するタイミング

組み立て前or組み立て後のどちらでオイルを塗るべきか。

作品の大きさや、複雑さで前後するんだけど、個人的には組み立て後に塗ることが多い。

接着剤を多用するので、接着面をマスキングするのがめんどくさいからだ。

逆にテーブルの天板なんかは接着個所も無く、組み立て後に両面を塗装するのが大変なので、組み立て前に塗装まで終わらせる。

オイルフィニッシュ重ね塗りの比較

アルドボスをチェリー材に重ね塗りしたときの変化を比較してみた。

4回まで重ね塗り+ウエット研磨をしたときの比較になるのでぜひ参考にしてほしい。

塗装前の下地処理

(塗装前)#240でサンディングしてるのでサラサラ

塗装1回目

(塗装1回目)チェリーらしい鈍い濡れ色 手触り、ツヤは物足りない

ウエット研磨は#240

塗装2回目

(塗装2回目)絹肌と言っていい手触り。鈍いツヤは少なめ。ここで終わってもいいかも。

ウエット研磨は#320

塗装3回目

(塗装3回目)高級感のある鈍いツヤ、ツルスベの絹肌。十分仕上がったと言える。

ウエット研磨 #400

塗装4回目

(塗装4回目)極上のシルク肌、鈍い高級感のあるツヤがMAX。

時計なのでオイルフィニッシュは2回目で終わらせてもいいと思う。

正直ウエット研磨も不要。無意味に時計の盤面をシルク肌にしてしまった。

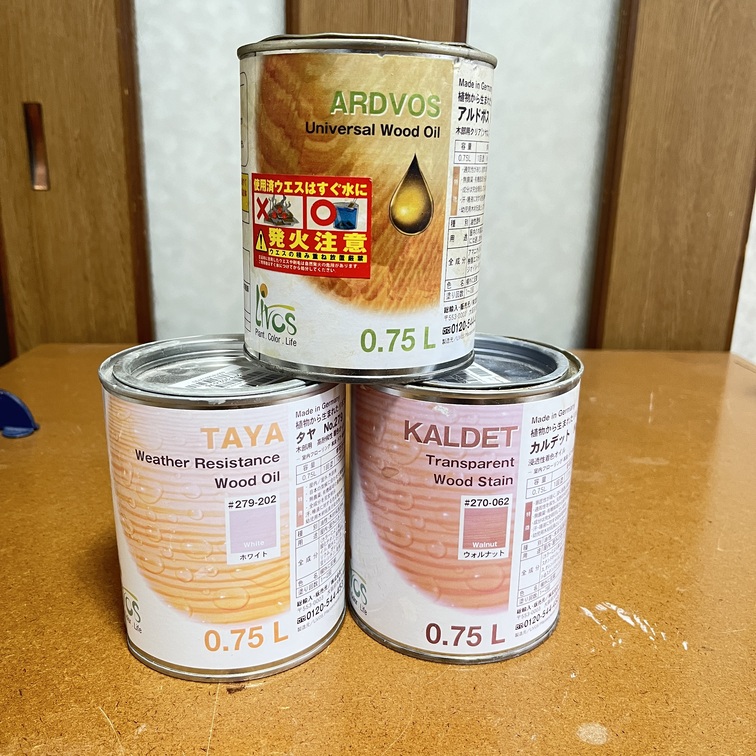

おすすめのオイルフィニッシュ

オイルフィニッシュといえばワトコオイルが一番有名。僕も昔はヘビーユーザーだった。

だけど、個人的にはリボス社のオイルフィニッシュをオススメする。

食器にも使える安全性、臭いの無さ、耐水性でワトコオイルより大きく優れているからだ。

アルドボス(屋内用、クリア)

数多の記事でお勧めしているリボス社のアルドボス。

屋内でクリア塗装をするならこれ一択だ。

- 最高の絹肌

- 高級感のある鈍いツヤ

- 高い耐水性

- 食器にも使える安全性

カルデット(屋内、屋外、透き通ったカラー)

色付きのオイルフィニッシュの場合はカルデットをおすすめする。

木目を引き立てる透き通った着色具合で、ペンキのような木目を隠すような塗料ではない。

アルドボスよりも耐水性、耐候性が高いので屋外用としても使える。

- 着色できるオイルフィニッシュ

- カラーは14色

- 屋外でも使える高い耐水性、耐候性

- 食器にも使える安全性

タヤ(屋内、屋外、濃いめのカラー)

強い耐水性、耐候性があるカラーオイルのタヤ。

カルデットよりも着色が濃く、さらに耐水性と耐候性が向上したオイルになる。

木目を活かす点ではカルデットに少し劣るけど、もちろんペンキのような感じではない。

- 着色できるオイルフィニッシュ

- カラーは17色

- カルデットよりも高い耐水性、耐候性

- 食器にも使える安全性

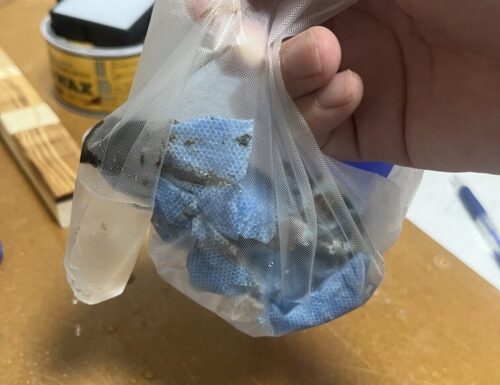

塗装後のショップタオルの処理

各工程で使用したショップタオルやウエスなどは必ずたっぷりの水に浸してから捨てよう。

オイルは自然発火することがあるためだ。

オイルは重ね塗りするためけっこうな枚数を使うことになる。なのでウエスよりも小さくちぎれるショップタオルをおすすめする。